地点:山西省黎城县上赤峪村

背景:上赤峪村位于黎城县西北部崇山峻岭中。抗战时期,八路军在村子附近的水窑山上建立了黄崖洞兵工厂,八路军军工部也随之迁移到了上赤峪村。兵工厂月产步枪400多支、炮弹2000余发,被朱德总司令称赞为“八路军的掌上明珠”,也被誉为“人民军工摇篮”。1941年11月,黄崖洞保卫战爆发,八路军与敌人激战8昼夜,以166人伤亡的代价毙伤敌人1000余人,兵工厂也安全转移。

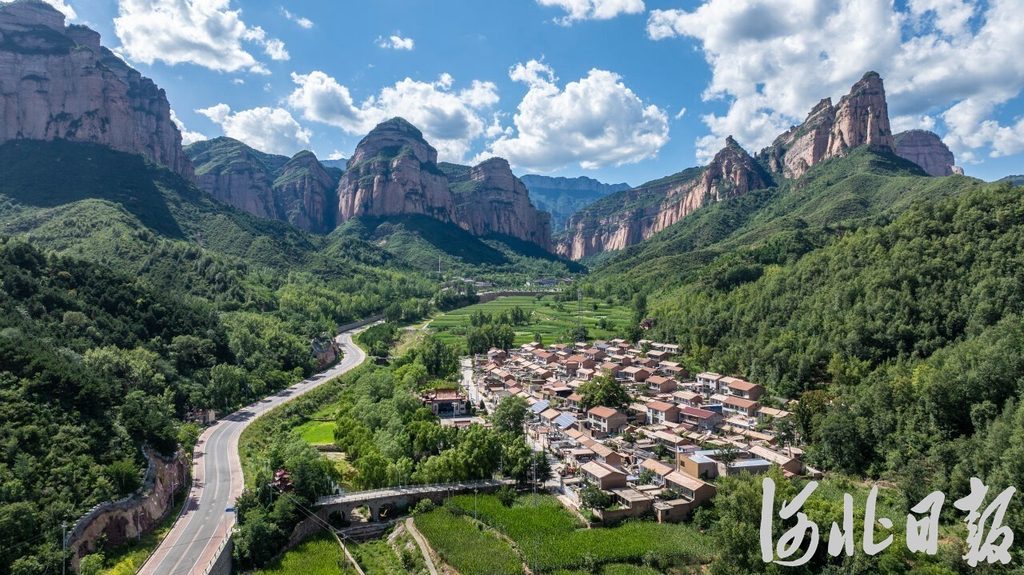

7月29日,记者拍摄的山西省黎城县上赤峪村。河北日报记者 田明摄

7月30日傍晚,山西省黎城县。夕阳映红了水窑山上的黄崖洞岩壁,山下的上赤峪村在余晖笼罩下静谧如画。

“我在你家住近两年,那时我还较小。”79岁的村民赵引弟坐在自家院中,一字一句为记者念着一封保存多年的信。

泛黄的信纸上,字迹已有些模糊,这是多次翻阅留下的痕迹。

这封信写于2006年,写信人叫翟焕章。信中所说的“那时”,指的是1939年至1941年八路军军工部驻扎在上赤峪村期间。

1939年,黄崖洞兵工厂开始建设。为便于指挥,八路军军工部整体迁到上赤峪村。当时,大批军工部干部职工住到了老百姓家里,其中几位住在赵引弟的婆婆贾芝兰家。

“听我婆婆说,当时她刚结婚不久,把婚房让了出来。一起住进来的还有两位勤务员,其中一位就是翟焕章,大家亲切地叫他‘小胖’。”赵引弟说。

黄崖洞兵工厂对保障八路军前线作战发挥了巨大作用,也引起日军注意。在多次偷袭未果后,1941年11月,日军发动了更大规模的攻势,黄崖洞保卫战就此打响。

“日军纠集5000余人,在飞机大炮掩护下,进逼黄崖洞。八路军总部特务团奉命守卫阵地,掩护兵工厂转移。八路军副参谋长左权给部队下了死命令:必须坚守5天!”黎城县委党史研究室副主任杨尚军说。

八路军总部特务团浴血奋战,最终与援军内外夹攻,日军溃败。黄崖洞保卫战,我军与5倍之敌激战八昼夜,毙伤敌人1000余人,取得敌我伤亡6∶1的辉煌战果。

“村民为保卫黄崖洞兵工厂,也作出巨大贡献和牺牲。”杨尚军说,上赤峪村家家户户都是军工职工的好房东。日军侵扰时,村民们自发站岗放哨,掩护职工。兵工厂运输有困难,乡亲们翻山越岭把原材料送进工厂,再肩扛手提将枪炮和弹药送到一线,成为太行山上的“钢铁运输队”。

黄崖洞保卫战后,八路军军工部撤出上赤峪村。临行前,贾芝兰把亲手做的一双布鞋塞给“小胖”翟焕章。

时移世易。2006年,翟焕章重返上赤峪村,寻访老房东贾芝兰一家。“见到乡亲们时,他很激动,走后不久,就寄来了这封饱含深情的信。”赵引弟回忆。

“现在你们村真是变化太大了。柏油马路,又修了很多新房子。只要大家跟着共产党好好搞建设,以后的日子会更好!”翟焕章在信中写道。

今天的上赤峪村,被一条东西向水泥路一分为二。路北,村民们的大瓦房或者二层小楼紧凑排列;路南,活动广场、篮球场、戏迷大舞台一字排开。

村外,太行一号旅游公路蜿蜒伸展,通向黄崖洞旅游景区。上赤峪村村民就在路旁开起了农家乐。

绿豆凉粉、大烩菜、炉面、柿饼……贾芝兰的孙媳妇王方平经营的农家乐菜单上,各种当地美食应有尽有。“眼下是旅游旺季,外地游客多。他们很喜欢这种地道的农家风味。”王方平说。

农家乐的红石板墙上,上赤峪村的光荣历史和黄崖洞保卫战的故事被绘成了连环画。“这些生动的绘画,既是我们的旅游招牌,也提醒我们英雄的事迹不能忘。”2021年,王方平当选上赤峪村妇女主任,村干部和八路军房东后辈的双重身份时刻提醒她要把红色精神传下去。

随着黄崖洞旅游热度持续攀升,上赤峪村的农家乐也越办越红火,有的已发展成集餐饮、住宿、娱乐为一体的综合性民宿,年收入可达百万元。

在上赤峪村,除了开农家乐,还有几十名村民在黄崖洞景区和附近的壶山温泉工作。这个200多人的小村庄,几乎人人吃上了旅游饭,不愁没有工作干。“终于过上了在家门口挣钱的好日子。”王方平说。

今年,村里的旅游发展有了新规划。村东的村委会旧址上,原来的四合院将改建为红色旅游综合体,打造一个集住宿、参观研学、青少年教育于一体的新空间。老四合院的北房计划改造成小型博物馆,展示上赤峪村的红色历史。

“届时会把翟焕章这封来信陈列于展厅中。”王方平说,它既是对当年八路军将士浴血战斗的永久铭记,也是对后人传承红色精神的有力鞭策。(河北日报记者 魏雨)