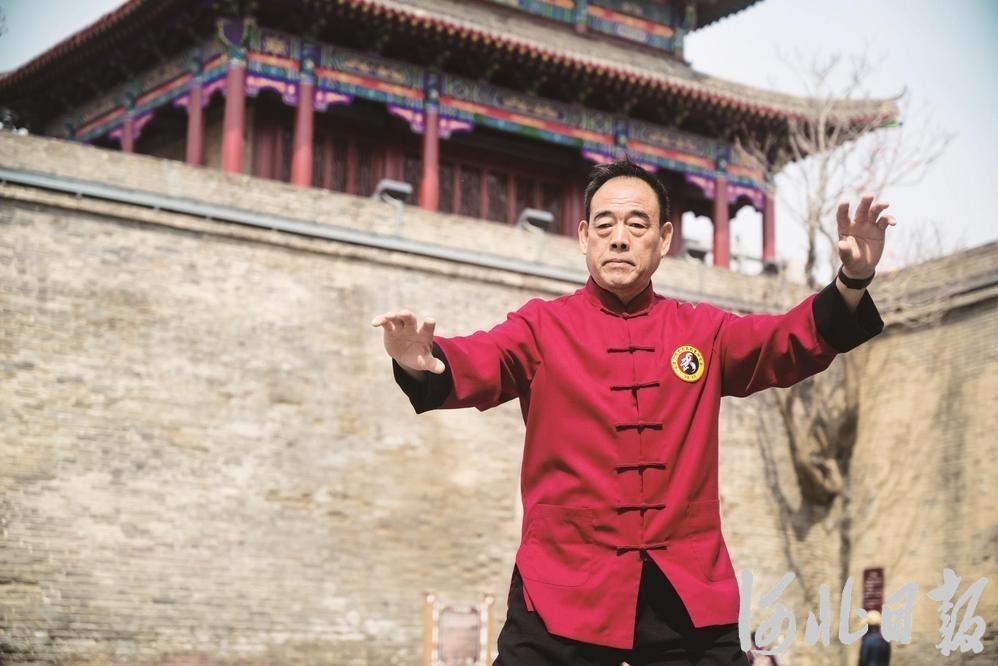

太极拳爱好者在广府古城习练太极拳。(河北日报资料片)河北日报记者史晟全摄

以静制动

修炼松中蓄能

掤、捋、挤、按、採……伴随着轻柔的音乐,“八法五步”招式如行云流水般舒展。

4月2日清晨6点半,邯郸市永年区万嘉购物中心门前,20多名学员在王少君的带领下习练国家体育总局创编的太极拳简化功法。

“想感受劲法,先别急着发力,而是先学卸力。”王少君是杨氏太极拳第六代传人,她的反复强调,令不少初学者感到困惑。

看似矛盾的说法,恰恰揭示了太极拳一大特点——松静为本。这也被视为太极拳一切活动的基础和前提。

“太极拳的松静,是身心内外和谐的状态。”王少君解释,这既包括内在中枢神经系统的平和,也包括全身肌肉、关节、内脏等自然放松,不刻意用力,即“身静体松”。

这种“松垮垮、软绵绵”的外在表现,很难拿捏。毕竟在大多数人的认知中,身体训练往往强调“动”——追求肌肉紧绷、力量爆发和肾上腺素激增。习练太极拳为何反其道行之?

事实上,这种独特的运动哲学,正是源自道家“致虚极,守静笃”的养生智慧。太极拳进一步将其发展为一套完整的运动体系,通过形神的放松,让习练者实现关节如齿轮松扣,肌肉似垂坠湿巾,从脚踝至肩肘逐节松开。使身体重量自然沉入地面,既稳定重心,又改变肌肉弹性,在运动与休养间达成精妙的动态平衡。

松以求活,静以待动。

当肢体卸去冗余的紧张,反而获得更大的运动自由度。这种看似“无为”的状态,实则是为“有为”蓄势——就像箭将离弦前的瞬间静止,弓弦上集聚着一触即发的力量。

太极的这种力量既可以通过拳来表达,也能通过剑来传导。

4月5日,永年区太极国术馆内,杨氏太极拳第六代传人杨丽芬手握太极剑,剑势起时,整个人松柔似柳枝轻摆,剑尖弧线柔和圆融。可就在手腕突然一沉的刹那——“唰”一声锐响,顿生锋芒。剑招将尽之际,伴着短促有力的破空声,剑身震颤,余音嗡鸣。

杨氏太极拳第五代传人杨振河与女儿习练太极剑。胡高雷摄

外行看来,这锋芒必是手腕发力所致,但事实上,这一剑的杀机,却是全身劲力的猝然爆发。

曾多次获得国内国际大赛冠军的河北省优秀太极拳运动员巨文馨展示太极剑。河北省体育局供图

“太极拳的柔,不是柔软无力,而是柔中寓刚、绵里裹铁。”邯郸学院太极文化学院院长卢建辉介绍,太极拳被称为“炼意、用意”的内功拳术,特别强调心理意念的作用。它将人的形体训练跟心理训练结合,通过“以心行气、以气运身”去推动身心两个方面的运动,在身的一端表现为劲的发挥,在心的一端表现为意的流行。

练之日久,神、气、形三者合一,能意到气到,气到力到,内外合一。

最终,实现“节节松开”到“节节贯串”的层层递进,催生出融合神、气、意的浑圆整劲,兼具穿透力与杀伤力——而这,正是太极拳被称为“拳”而非“操”的根本所在。

体悟和修炼这种浑圆整劲,是习练太极拳永恒的修行课题。

“鞭杆如腿,‘小鸟’(行内俗称,指杆顶细软的竹枝)似腰,鞭绳如臂,鞭梢似指。”铺开一张纸,王其和太极拳第三代传人李剑方寥寥几笔便勾勒出一道挥鞭的弧线。

对于劲力传导,拳论有云:“其根在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指;由脚而腿而腰,总须完成一气。”

为了更直观,李剑方用车把式挥鞭驭马来形容:车把式挥鞭发力前,往往先将鞭子在空中舞动起来,使“节节松开”的鞭杆、“小鸟”和鞭绳、鞭梢凝成一个整劲,形成蓄劲如开弓。用力打去时,鞭把往下挥动的带动力通过鞭杆的杠杆力和曲中求直的弹力得到放大和延长,通过灵活的“小鸟”,周流无碍地传给鞭绳,最终集中贯注于鞭梢,达到发劲如放箭。

李剑方十来岁就开始抄写拳论,虽然“像抄天书一样”,但他却被字里行间的太极真意深深吸引。研究拳论近六十年,李剑方结合实践,将自己的感悟一点点深化和具象化。

“运劲如抽丝,迈步如猫行”“形如抟兔之鹘,神似捕鼠之猫”“一身备五弓”……历代宗师的拳论犹如武林秘籍,他们穷尽毕生心血,用各种精妙比喻阐释神、气、形相合的玄机。现在的教学中,拳师们常引导学员想象自己是一个充满弹性的气囊,随着内气的流转,时充时缓,与拳势开合浑然一体。

这些凝结着毕生心得的体悟,虽表述各异,却都诠释着太极拳“极柔软又极坚刚”的独特魅力,通过“动中求静”的独特方式,实现形神共养、身心俱修。

在松静中蓄能,于绵柔处生刚。这种运动哲学,不仅蕴含“以静制动”的武学智慧,更体现出中国文化在运动中追求和谐的深层特质。

以柔克刚

着眼借力化力

当迎面一拳打来,你会如何应对?多数人的第一反应不是躲闪,就是用力格挡。

但当记者向武氏太极拳第五代传人姚志平挥出试探性的一拳时,他却展现出一种截然不同的应对智慧。

武氏太极拳第五代传人姚志平习练太极拳。(河北日报资料片)

面对来拳,姚志平非但不往外推,反而顺势将记者的拳头朝自己一侧轻引。就在记者因惯性微微前倾的瞬间,伴随他掌心的旋转,记者的拳劲顿时如竹竿点水,原本直击的拳头,就这样在轻柔的引导下偏离了方向。

不硬碰硬,而是顺其来势、借力化力——这招“引进落空”,看似违背常理,却恰恰鲜明体现了太极拳技击攻防策略。

武术,即“以技行击”的“用武之术”,本质上是肢体间的暴力对抗。

大多数人对武术技击的理解,是像少林拳那样,讲究刚健有力、拳打一线、以快为主、先发制人。

然而,不同于“硬打硬进”的武术,太极拳不是以主动进攻和刚猛快速的动作来压制对手,反而总是表现得被动迂回。

看似被动吃亏的选择背后,其实隐藏着对“力”的不同理解。

“方向不对,作用不到点子上,力量再大也没有意义。”卢建辉说,太极拳的攻防,关注的不是力量大小的绝对值,而是不同力量在一定背景下的关系和态势。

正是基于这样的理解,太极拳形成一种特殊的“反者”技击思想——舍己从人、以退为进。

具体到技术方法,就衍生了沾连粘随、引进落空、借力打力、先化后打等多种战术。

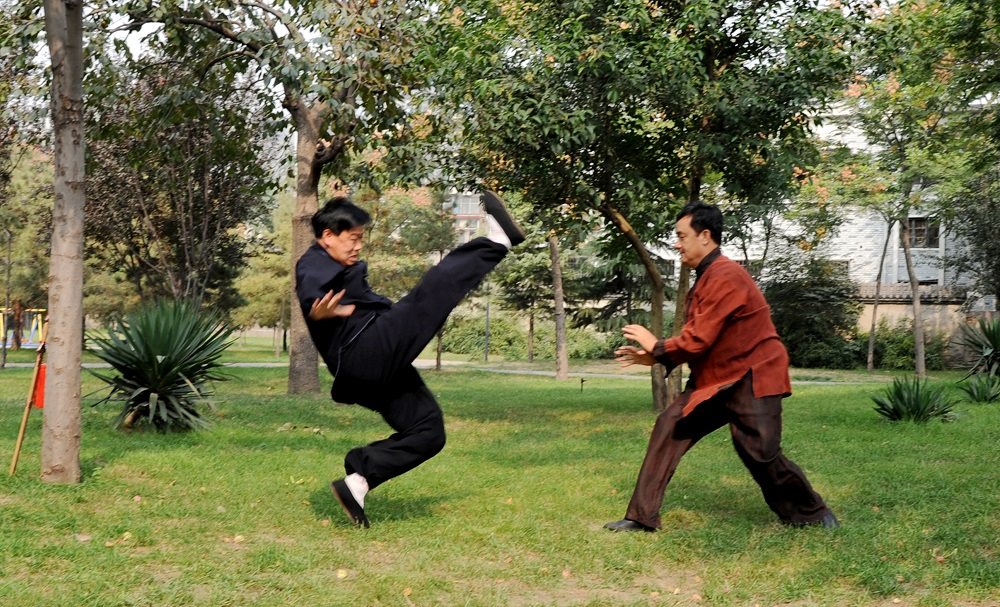

几次试探出手,眼看指尖已逼近对方前胸,但又被悄然截住去路;明明对方近在咫尺,但伸出去的手,仿佛与对手隔着一道天堑……3月28日,在位于邢台的河北省王其和太极拳协会训练馆内,一场师徒推手正在上演。

两臂相搭间,李剑方的手臂如灵蛇游走,始终黏住对方手腕。他的动作看似松柔,却每每能在徒弟发力前预判劲路,让对方进退不得。

王其和太极拳第三代传人李剑方(右)与弟子习练太极推手。受访者供图

太极拳技击原称“打手”,后演为“推手”,太极推手是以推为主要攻击手段的格斗术,它产生于武术对抗,并从武术对抗中进一步提炼,发展成为专门的武术对抗练习。

李剑方与徒弟的推手,就生动展示了邯郸永年杨氏、武氏太极拳推手的“沾连粘随,不丢不顶”的独特技法。

“推手看似被动,实则暗藏玄机。在接触瞬间,就将‘审敌’与‘制敌’融为一体。”卢建辉介绍,长期推手训练能培养出敏锐的触觉感知,精准捕捉对手劲力的方向、大小与变化。

在“沾连粘随”的动态平衡中,练习者通过乱环翻滚、张网设套的巧妙运动,不断改变对手来力的方向与着力点,使对手处于进退维谷的困境,将对方攻势化为己用,最后予以凌厉反击。

这是杨氏、武氏太极拳的独特技法,也是将太极拳技击引向文明健身运动的一大贡献。

卢建辉介绍,与其他流派有勾、绊、跌,拿反关节不同,杨氏、武氏推手恪守“三不”原则:上肢不抓握撕掠,下肢不勾绊踢,严禁拿反关节。这种“制人而不伤人”的技法理念,既保留了武术的技击本质,又将其升华为高雅的身心修炼,展现了太极拳“以武载道”的独特价值。

“不顶抗的逆反”“不妥协的圆融”……太极拳这些“自卫型”战术,表现出与“逃避”或“妥协”表象相反的内容,塑造出一个“柔弱的强者”和“不争的斗士”形象。

这种逆向思维、负面入手、反向操作、着眼转化,是一种让人性得到充分放松与自由的思维方式和操作模式,给了每个人成为强者的可能,也是一种“运动”的世界观的体现。

真正的强大往往表现为柔韧,最高的智慧常常显形于谦和。

当人们习惯用对抗解决问题时,太极拳却示范了一种更高级的应对之道——通过理解、接纳和转化来实现真正的掌控。(河北日报记者 周聪聪)

相关

“天下太极是一家”

太极拳衍生出多个成熟流派,同根同源又各具特色。这些流派既是创编者智慧的结晶,也标志着太极拳发展的成熟。

陈氏太极拳以松柔为本,刚柔相济,突出的特点是注重缠丝劲、发劲,发力时富有弹抖性,速度快慢相间。此外,各式太极拳中独陈氏有震足。

杨氏太极拳舒展简洁,动作和顺轻灵沉稳,速度缓慢均匀,演练起来似大江流水滔滔不绝,似春蚕吐丝连绵不断。世人称杨氏太极拳为“沾绵拳”“软拳”“化拳”。

武氏太极拳的突出特点是姿势紧凑,动作小巧,步法虚实分明,出手不过足尖,左右手各管半个身体,胸腹部在进退旋转中始终保持中心位置。

吴氏太极拳为大兴人全佑与其子吴鉴泉创立。全佑先拜杨露禅学杨氏大架,后又跟杨露禅次子杨班侯学小架,全佑之子吴鉴泉创吴氏太极拳时,正是在杨氏小架的基础上创编,其突出特点是拳式小巧灵活、动作舒松、斜中寓正,拳架紧凑,以善化见长。

孙氏太极拳由保定人孙禄堂创立。孙禄堂早年习练形意拳、八卦掌,后来从武禹襄传人郝为真处学得太极拳。

糅合了形意、八卦、太极各家之长创编的孙氏太极拳,小巧圆活、动作灵敏,转变方向时多以开合手相接。也因此,孙氏太极拳又被称为“开合活步太极拳”。

王其和太极拳由邢台市任泽区人王其和在习练武氏、杨氏太极拳的基础上,将两拳相融创编而成。王其和太极拳步法灵活、转换自如,下盘结构严谨、轻灵沉稳,上身舒展大方、匀缓柔和。

尽管各派招式风格各异,但其拳理相通、要领一致,皆以“松柔沉稳、中正安舒”为本,动作如弧形运转、连绵不断,讲究呼吸自然、心静体松。在技击上,遵循“以静制动、以柔克刚”的核心理念。

太极文化不仅是技艺,更是“和合共生”的智慧。

常言道“天下太极是一家”,但并非否认流派的差异,而是强调其内在的统一,倡导流派间相互尊重、共融共进,在差异中见统一,在传承中扬精神。正是这份包容与共识,让太极拳超越时空,成为全人类共同的文化瑰宝。(文/记者 周聪聪)