动员20万民众,组织起10万抗日武装

冀东暴动风雷吼

随着热河失陷、长城抗战失利以及《塘沽协定》的签订,被日本侵略者染指的冀东大部分地区成了所谓的“非武装区”,冀东人民处于水深火热之中。全民族抗战开始后,中共中央为壮大抗日力量,开辟新的敌后战场,决定在连接东北和华北的冀东地区开辟抗日根据地。

1938年7月,我党领导了北方规模最大的冀东抗日大暴动,动员了20万民众,组织起10万抗日武装,基本摧毁了日伪对冀东广大农村的统治。这次暴动发生在日本侵略者的深远后方,牵制了一大批日军有生力量,有力地配合了全国抗战,为创建冀东抗日根据地打下了基础。

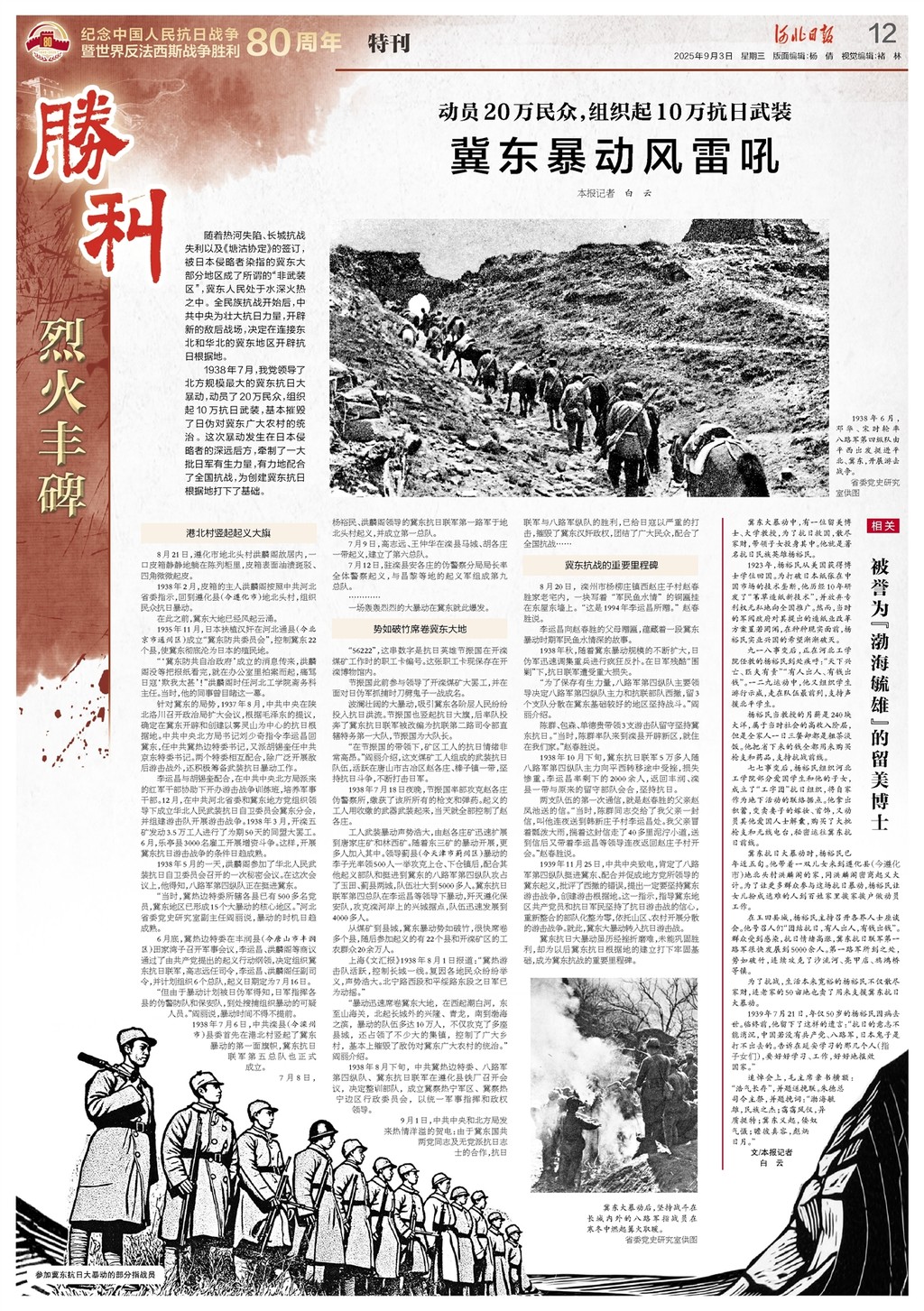

1938年6月,邓华、宋时轮率八路军第四纵队由平西出发挺进平北、冀东,开展游击战争。 省委党史研究室供图

港北村竖起起义大旗

8月21日,遵化市地北头村洪麟阁故居内,一口皮箱静静地躺在陈列柜里,皮箱表面油渍斑驳、四角微微起皮。

1938年2月,皮箱的主人洪麟阁按照中共河北省委指示,回到遵化县(今遵化市)地北头村,组织民众抗日暴动。

在此之前,冀东大地已经风起云涌。

1935年11月,日本扶植汉奸在河北通县(今北京市通州区)成立“冀东防共委员会”,控制冀东22个县,使冀东彻底沦为日本的殖民地。

“‘冀东防共自治政府’成立的消息传来,洪麟阁没等把报纸看完,就在办公室里拍案而起,痛骂日寇‘欺我太甚’!”洪麟阁时任河北工学院斋务科主任。当时,他的同事曾目睹这一幕。

针对冀东的局势,1937年8月,中共中央在陕北洛川召开政治局扩大会议,根据毛泽东的提议,确定在冀东开辟和创建以雾灵山为中心的抗日根据地。中共中央北方局书记刘少奇指令李运昌回冀东,任中共冀热边特委书记,又派胡锡奎任中共京东特委书记。两个特委相互配合,除广泛开展敌后游击战外,还积极筹备武装抗日暴动工作。

李运昌与胡锡奎配合,在中共中央北方局派来的红军干部协助下开办游击战争训练班,培养军事干部。12月,在中共河北省委和冀东地方党组织领导下成立华北人民武装抗日自卫委员会冀东分会,并组建游击队开展游击战争。1938年3月,开滦五矿发动3.5万工人进行了为期50天的同盟大罢工。6月,乐亭县3000名雇工开展增资斗争。这样,开展冀东抗日游击战争的条件日趋成熟。

1938年5月的一天,洪麟阁参加了华北人民武装抗日自卫委员会召开的一次秘密会议。在这次会议上,他得知,八路军第四纵队正在挺进冀东。

“当时,冀热边特委所辖各县已有500多名党员,冀东地区已形成15个大暴动的核心地区。”河北省委党史研究室副主任阎丽说,暴动的时机日趋成熟。

6月底,冀热边特委在丰润县(今唐山市丰润区)田家湾子召开军事会议,李运昌、洪麟阁等商议通过了由共产党提出的起义行动纲领,决定组织冀东抗日联军,高志远任司令,李运昌、洪麟阁任副司令,并计划组织6个总队,起义日期定为7月16日。

“但由于暴动计划被日伪军得知,日军指挥各县的伪警防队和保安队,到处搜捕组织暴动的可疑人员。”阎丽说,暴动时间不得不提前。

1938年7月6日,中共滦县(今滦州市)县委首先在港北村竖起了冀东暴动的第一面旗帜,冀东抗日联军第五总队也正式成立。

7月8日,杨裕民、洪麟阁领导的冀东抗日联军第一路军于地北头村起义,并成立第一总队。

7月9日,高志远、王仲华在滦县马城、胡各庄一带起义,建立了第六总队。

7月12日,驻滦县安各庄的伪警察分局局长率全体警察起义,与昌黎等地的起义军组成第九总队。

…………

一场轰轰烈烈的大暴动在冀东就此爆发。

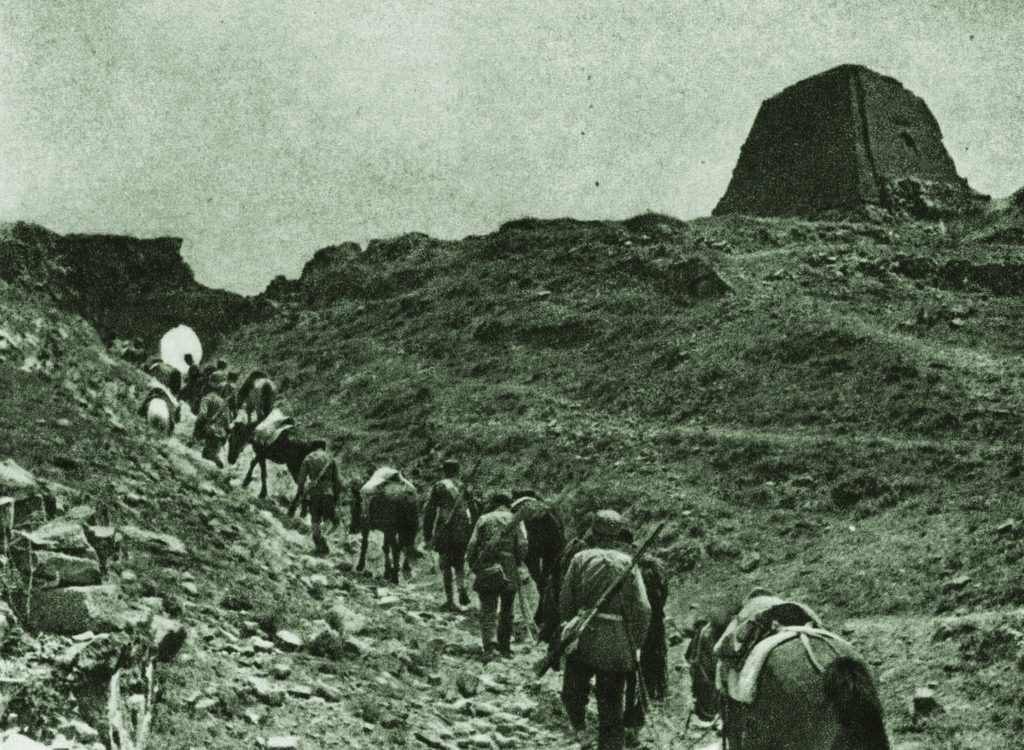

冀东大暴动后,坚持战斗在长城内外的八路军指战员在寒冬中燃起篝火取暖。 省委党史研究室供图

势如破竹席卷冀东大地

“56222”,这串数字是抗日英雄节振国在开滦煤矿工作时的职工卡编号。这张职工卡现保存在开滦博物馆内。

节振国此前参与领导了开滦煤矿大罢工,并在面对日伪军抓捕时刀劈鬼子一战成名。

波澜壮阔的大暴动,吸引冀东各阶层人民纷纷投入抗日洪流。节振国也竖起抗日大旗,后率队投奔了冀东抗日联军被改编为抗联第二路司令部直辖特务第一大队,节振国为大队长。

“在节振国的带领下,矿区工人的抗日情绪非常高昂。”阎丽介绍,这支煤矿工人组成的武装抗日队伍,活跃在唐山市古冶区赵各庄、榛子镇一带,坚持抗日斗争,不断打击日军。

1938年7月18日夜晚,节振国率部攻克赵各庄伪警察所,缴获了该所所有的枪支和弹药。起义的工人用收缴的武器武装起来,当天就全部控制了赵各庄。

工人武装暴动声势浩大,由赵各庄矿迅速扩展到唐家庄矿和林西矿。随着东三矿的暴动开展,更多人加入其中。领导蓟县(今天津市蓟州区)暴动的李子光率领500人一举攻克上仓、下仓镇后,配合其他起义部队和挺进到冀东的八路军第四纵队攻占了玉田、蓟县两城,队伍壮大到5000多人。冀东抗日联军第四总队在李运昌等领导下暴动,歼灭遵化保安队,攻克滦河岸上的兴城据点,队伍迅速发展到4000多人。

从煤矿到县城,冀东暴动势如破竹,很快席卷多个县,随后参加起义的有22个县和开滦矿区的工农群众20余万人。

上海《文汇报》1938年8月1日报道:“冀热游击队活跃,控制长城一线。复因各地民众纷纷举义,声势浩大。北宁路西段和平绥路东段之日军已为动摇。”

“暴动迅速席卷冀东大地,在西起潮白河,东至山海关,北起长城外的兴隆、青龙,南到渤海之滨,暴动的队伍多达10万人,不仅攻克了多座县城,还占领了不少大的集镇,控制了广大乡村,基本上摧毁了敌伪对冀东广大农村的统治。”阎丽介绍。

1938年8月下旬,中共冀热边特委、八路军第四纵队、冀东抗日联军在遵化县铁厂召开会议,决定整训部队,成立冀察热宁军区、冀察热宁边区行政委员会,以统一军事指挥和政权领导。

9月1日,中共中央和北方局发来热情洋溢的贺电:由于冀东国共两党同志及无党派抗日志士的合作,抗日联军与八路军纵队的胜利,已给日寇以严重的打击,摧毁了冀东汉奸政权,团结了广大民众,配合了全国抗战……

冀东抗战的重要里程碑

8月20日,滦州市杨柳庄镇西赵庄子村赵春胜家老宅内,一块写着“军民鱼水情”的铜匾挂在东屋东墙上。“这是1994年李运昌所赠。”赵春胜说。

李运昌向赵春胜的父母赠匾,蕴藏着一段冀东暴动时期军民鱼水情深的故事。

1938年秋,随着冀东暴动规模的不断扩大,日伪军迅速调集重兵进行疯狂反扑。在日军残酷“围剿”下,抗日联军遭受重大损失。

“为了保存有生力量,八路军第四纵队主要领导决定八路军第四纵队主力和抗联部队西撤,留3个支队分散在冀东基础较好的地区坚持战斗。”阎丽介绍。

陈群、包森、单德贵带领3支游击队留守坚持冀东抗日。“当时,陈群率队来到滦县开辟新区,就住在我们家。”赵春胜说。

1938年10月下旬,冀东抗日联军5万多人随八路军第四纵队主力向平西转移途中受挫,损失惨重。李运昌率剩下的2000余人,返回丰润、滦县一带与原来的留守部队会合,坚持抗日。

两支队伍的第一次通信,就是赵春胜的父亲赵凤池送的信。“当时,陈群同志交给了我父亲一封信,叫他连夜送到韩新庄子村李运昌处。我父亲冒着瓢泼大雨,揣着这封信走了40多里泥泞小道,送到信后又带着李运昌等领导连夜返回赵庄子村开会。”赵春胜说。

1939年11月25日,中共中央致电,肯定了八路军第四纵队挺进冀东、配合并促成地方党所领导的冀东起义,批评了西撤的错误,提出一定要坚持冀东游击战争,创建游击根据地。这一指示,指导冀东地区共产党员和抗日军民坚持了抗日游击战的信心,重新整合的部队化整为零,依托山区、农村开展分散的游击战争。就此,冀东大暴动转入抗日游击战。

冀东抗日大暴动虽历经挫折磨难,未能巩固胜利,却为以后冀东抗日根据地的建立打下牢固基础,成为冀东抗战的重要里程碑。(河北日报记者 白云)

相关

被誉为“渤海毓雄”的留美博士

冀东大暴动中,有一位留美博士、大学教授,为了抗日救国,散尽家财,带领子女投身其中。他就是著名抗日民族英雄杨裕民。

1923年,杨裕民从美国获得博士学位回国。为打破日本纸张在中国市场的技术垄断,他历经10年研发了“苇草造纸新技术”,并放弃专利权无私地向全国推广。然而,当时的军阀政府对其提出的造纸业改革方案置若罔闻,在种种现实面前,杨裕民实业兴国的希望渐渐破灭。

九一八事变后,正在河北工学院任教的杨裕民到处疾呼:“天下兴亡、匹夫有责”“有人出人、有钱出钱”。一二九运动中,他又组织学生游行示威,走在队伍最前列,支持声援北平学生。

杨裕民当教授的月薪是240块大洋,属于当时社会的高收入阶层,但是全家人一日三餐却都是粗茶淡饭。他把省下来的钱全都用来购买枪支和药品,支持抗战前线。

七七事变后,杨裕民组织河北工学院部分爱国学生和他的子女,成立了“工字团”抗日组织,将自家作为地下活动的联络据点。他拿出积蓄,变卖妻子的嫁妆、首饰,又动员其他爱国人士解囊,购买了大批枪支和无线电台,秘密运往冀东抗日前线。

冀东抗日大暴动时,杨裕民已年近五旬。他带着一双儿女来到遵化县(今遵化市)地北头村洪麟阁的家,同洪麟阁密商起义大计。为了让更多群众参与这场抗日暴动,杨裕民让女儿扮成逃难的人到百姓家里挨家挨户做动员工作。

在玉田县城,杨裕民主持召开各界人士座谈会。他号召人们“团结抗日,有人出人,有钱出钱”。群众受到感染,抗日情绪高涨,冀东抗日联军第一路军很快发展到5000余人。第一路军所到之处,势如破竹,连续攻克了沙流河、亮甲店、鸦鸿桥等镇。

为了抗战,生活本来宽裕的杨裕民不仅散尽家财,连老家的50亩地也卖了用来支援冀东抗日大暴动。

1939年7月21日,年仅50岁的杨裕民因病去世。临终前,他留下了这样的遗言:“抗日的意志不能消沉,中国若没有共产党、八路军,日本鬼子是打不出去的。告诉在延安学习的那几个人(指子女们),要好好学习、工作,好好地报效国家。”

追悼会上,毛主席亲书横额:“浩气长存”,并题送挽联。朱德总司令主祭,并题挽词:“渤海毓雄,民族之杰;霭霭风仪,异质挺特;冀东义起,倭奴气慑;瞻彼真容,彪炳日月。”

文/河北日报记者 白云